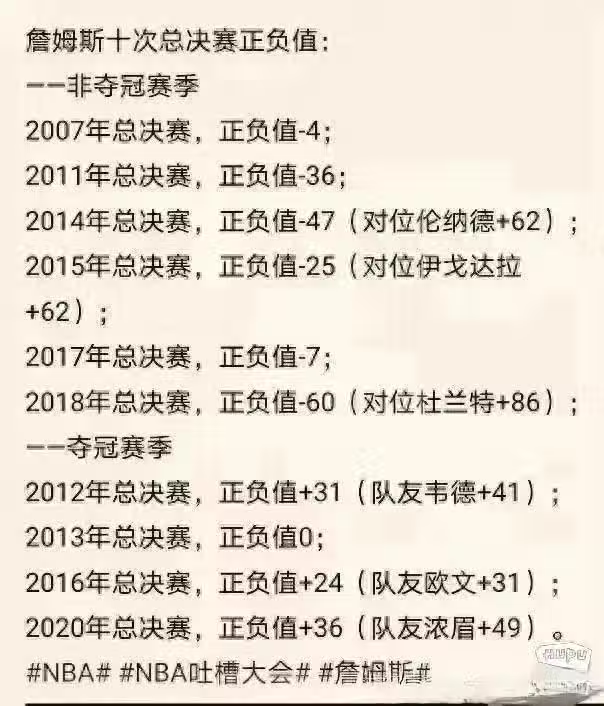

勒布朗·詹姆斯的職業生涯始終伴隨著「數據統治力」的爭議。從常規賽的「划水詹」到季後賽的「全力詹」,再到總決賽的「關鍵先生」,其個人數據始終璀璨奪目。然而,當我們將目光投向更底層的團隊效率指標——正負值(Box Plus-Minus),卻發現了令人啼笑皆非的悖論:詹姆斯的華麗數據背後,實則是球隊效率的隱形拖累。

一、正負值悖論:數據狂歡下的效率黑洞

2024-25賽季,詹姆斯的正負值呈現令人費解的「冰火兩重天」。根據Cleaning the Glass數據,當他上場時,湖人的凈效率為-0.8,而當他下場後,球隊凈效率飆升至+8.4,差值高達-9.2分。這意味著,詹姆斯在場的時間裡,湖人每百回合凈負對手0.8分,而當他不在場時,球隊每百回合凈勝對手8.4分。這種反差在NBA歷史上堪稱罕見,甚至比新秀賽季和2021-22賽季的「黑洞期」更離譜。

以2025年2月對陣獨行俠的比賽為例:詹姆斯在場37分鐘,湖人凈負5分;而他下場休息的11分鐘,湖人凈勝13分。更諷刺的是,詹姆斯本場高效砍下27分,但球隊卻因他的存在陷入「贏數據輸比賽」的怪圈。ESPN分析師指出,這種「數據與勝利割裂」的現象,源於詹姆斯的打法與現代籃球的節奏錯位。

二、數據泡沫:得分效率與團隊協作的失衡

詹姆斯的得分數據看似無可挑剔,但背後卻隱藏著效率與協作的雙重危機:

得分效率的「虛假繁榮」

本賽季詹姆斯場均24.7分,三分命中率46.8%,看似生涯新高,但其得分更多依賴持球單打(占比近50%)。這種打法在常規賽或許能掩蓋問題,但到了高強度季後賽,其命中率將直線下降。例如2021年季後賽,詹姆斯場均23.3分,命中率僅47.4%,三分37..5%。

團隊協作的「負向拉動」

詹姆斯在場時,湖人的三分命中率驟降至34.4%(聯盟第25),而當他下場後,這一數據回升至38.1%(聯盟第3)。更諷刺的是,他的無球移動和傳球視野本應是團隊進攻的潤滑劑,但本賽季湖人場均助攻僅22.1次,創近五年新低。名宿巴克利直言:「詹姆斯的助攻數據是騙人的,他持球時間過長反而破壞了球隊的化學反應。」

三、戰術角色的「偽核心」困境

詹姆斯的「數據統治力」與其戰術角色形成詭異反差:

韋德式讓位與團隊迷失

熱火時期的詹姆斯曾因韋德讓出球權被稱為「高效打工仔」歷史對話,而湖人時期這一幕重演。2025年2月對陣勇士,詹姆斯與東契奇同場時,後者以42%的三分命中率轟下31分,而詹姆斯僅得18分,助攻數(4次)甚至低於東契奇的5次。ESPN指出,詹姆斯的「偽核心」屬性導致湖人戰術資源分配失衡,戴維斯等隊友的終結空間被壓縮。

防守端的「多米諾骨牌效應」

詹姆斯在場時,湖人防守效率從聯盟中游跌至下游(每百回合失分增加8.1分)。其退防速度下降和協防覆蓋不足,直接導致對手快攻得分率飆升。2025年3月對陣雷霆,詹姆斯在場時湖人快攻得分率僅38%,而他下場後這一數據升至52%。

四、歷史對比:數據與統治力的割裂

將詹姆斯與同期巨星對比,更能凸顯其「數據刷子」的本質:

與庫里的「血脈壓制」幻象

詹姆斯生涯對庫里的常規賽戰績16勝8負,但2024-25賽季湖人面對勇士1勝0負,其中詹姆斯在場時湖人凈負12分,下場後凈勝18分。庫里雖在個人數據上被壓制,但其無球牽制力和團隊適配性反而更適配現代籃球。

與鄧肯、科比的「精神統治」差距

鄧肯2014年總決賽場均15.4分、10籃板,卻以團隊防守奪冠;科比2010年總決賽場均28.6分,但每場至少打滿40分鐘且末節接管比賽。反觀詹姆斯,2024年季後賽場均28.2分,但球隊卻1-4負於金塊,其關鍵球命中率(31%)甚至低於替補球員。

結語:當籃球回歸本質,誰在裸泳?

詹姆斯的「數據狂歡」本質上是NBA巨星抱團時代的畸形產物。他的正負值悖論揭示了一個殘酷真相:籃球終究是五個人的遊戲,而詹姆斯的「全能」面具下,藏著團隊協作的致命裂縫。正如名宿巴克利所言:「當你的存在讓球隊效率暴跌9分,所謂的MVP不過是個笑話。」 在這個數據至上的時代,或許該重新審視:真正的傳奇,是用更少的資源消耗,換取更大的團隊勝利。

蘇瑪艷 • 2K次觀看

蘇瑪艷 • 2K次觀看

新裝王 • 1K次觀看

新裝王 • 1K次觀看

唐園秀 • 2K次觀看

唐園秀 • 2K次觀看